Технология основных материалов для индустрии новых энергетических транспортных средств

Аккумуляторы, полупроводники и материалы для лазерной дальнометрии

1 Введение

По мере осознания серьезности экологических проблем новые энергетические транспортные средства все больше вытесняют традиционные автомобили, работающие на топливе, и объем рынка демонстрирует устойчивую тенденцию роста. Оптимизация характеристик и технологический прогресс материалов для аккумуляторов - основных компонентов новых энергетических транспортных средств, полупроводниковых материалов для интеллектуальных компонентов управления и материалов лазерного диапазона для компонентов экологического зондирования - постепенно становятся основными областями отраслевой конкуренции.

Характеристики аккумулятора, как основного источника энергии, являются одним из наиболее важных факторов, которые учитывают потребители при выборе новых энергетических транспортных средств. Баланс между емкостью батареи и соотношением объем/вес напрямую определяет дальность хода автомобиля; в то же время риск теплового разгона является наиболее серьезной угрозой безопасности для силовых батарей, а характеристики теплоотдачи материалов батареи значительно влияют на коэффициент безопасности автомобиля. Полупроводники автомобильного класса сталкиваются с комплексными проблемами, связанными с эффективностью, вычислительной мощностью и цепочкой поставок. Традиционные биполярные транзисторы с изолированным затвором (IGBT) на основе кремния страдают от высоких потерь на переключение, что снижает энергоэффективность систем электропривода. Кроме того, вычислительная мощность, необходимая для автономного вождения (>100 TOPS), сдерживается низким уровнем выхода микросхем передового технологического процесса автомобильного класса (уровень выхода менее 50 % для процессов ниже 7 нм). Глобальные мощности по производству автомобильных микроконтроллеров (MCU) сосредоточены у нескольких производителей, что приводит к слабой устойчивости цепочки поставок.

Решения сосредоточены на полупроводниковых материалах с широкой полосой пропускания: силовые модули из карбида кремния (SiC) позволяют снизить потери в электроприводе на 50 % и увеличить дальность хода на 5 %; отрасль продвигает массовое производство 6-дюймовых SiC-подложек, чтобы повысить стабильность поставок. Основная проблема лидара заключается в балансе между точностью и стоимостью. Механические решения обеспечивают высокую точность (±2 см), но стоят более 5 000 долларов за единицу; твердотельные решения (например, фазированные решетки Flash/optical) на 40 % снижают дальность при сильном освещении. Технологический прорыв зависит от интеграции чипов с прямым временным пролетом (dToF): использование лазеров с вертикальным резонатором (VCSEL) и массивов однофотонных лавинных диодов (SPAD) для достижения точности определения дальности на миллиметровом уровне (например, чип VL53L8). Применение оптических компонентов на уровне пластин позволило снизить стоимость до 500 долларов, что делает возможным крупномасштабное развертывание LiDAR. Объединение данных с нескольких датчиков - ключевой путь к достижению высокой надежности автономного вождения.

Рис. 1 Батареи для новых энергетических транспортных средств

2 Энергетические батареи: Эволюционная революция энергоносителей

2.1 Итерация материальной системы: От жидкого к твердому

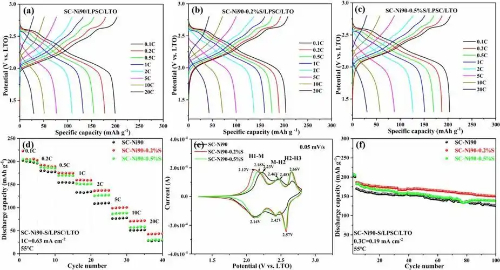

Сравнение технологий жидких литий-ионных батарей:

Литий-железо-фосфат (LFP): обеспечивает высокую безопасность и низкую стоимость (температура разложения материала >500°C), но имеет ограничения по плотности энергии (типичное значение: 160-180 Вт-ч/кг). Низкотемпературные характеристики ограничены (коэффициент сохранения емкости при -20°C <70%), но они демонстрируют превосходный срок службы (>4 000 циклов при коэффициенте сохранения емкости 80%).

Тернарные материалы (NCM/NCA): Значительно улучшенная плотность энергии (220-300 Вт-ч/кг), но плохая термическая стабильность (температура начала термического разряда NCM811 <180°C). Зависимость от ресурсов никеля и кобальта приводит к значительной волатильности стоимости (колебания цен на кобальт могут достигать ±30% в год), а высоконикелевые материалы ускоряют разложение электролита.

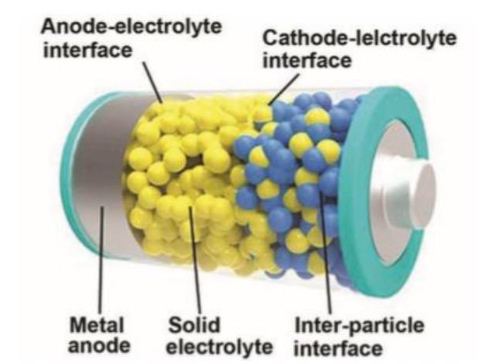

Рис. 2 Срок службы батареи NCM

Технологические прорывы в твердотельных батареях направлены на обеспечение внутренней безопасности и повышение плотности энергии, но при этом необходимо преодолеть проблемы, связанные с проводимостью интерфейса и масштабируемостью. Основные преимущества лежат в двух областях: негорючая природа твердотельных электролитов устраняет риск теплового выброса органических электролитов, обеспечивая внутреннюю безопасность батареи; применение металлических литиевых анодов преодолевает теоретические пределы емкости графитовых анодов, обеспечивая потенциал плотности энергии, превышающий 500 Вт-ч/кг. Тем не менее, основные технические проблемы препятствуют индустриализации: сопротивление ионной проводимости твердого интерфейса приводит к тому, что проводимость при комнатной температуре обычно ниже 10^-3 S/cm; чрезвычайная чувствительность сульфидных электролитов к влаге и кислороду (мгновенное разложение при контакте с воздухом) серьезно препятствует крупномасштабному производству; текущая стоимость материалов более чем в три раза выше, чем у жидких батарейных систем, что требует срочного сотрудничества в цепочке поставок для решения вопросов модификации интерфейса, контроля атмосферы и снижения стоимости процесса.

Рис. 3 Схематичная диаграмма слоистой структуры твердотельной батареи

2.2 Структурные инновации и модернизация производства

Технология интегрированной упаковки (CTP/CTC) значительно повышает коэффициент использования объема батарейного блока на 15-20 % за счет устранения слоев модульной структуры. Типичные примеры показывают, что технология CTP третьего поколения может достичь прорыва в плотности энергии системы на уровне 255 Вт-ч/кг. В области передовых производственных процессов технология сухих электродов позволяет отказаться от этапа сушки растворителем, что снижает потребление энергии на производстве до 30 %. Одновременно применяемая технология предварительного литирования эффективно компенсирует потери лития во время первого цикла, повышая начальную эффективность на 5-10 % и увеличивая срок службы. Соответствующие оптимизации процесса были подтверждены в ходе промышленного внедрения.

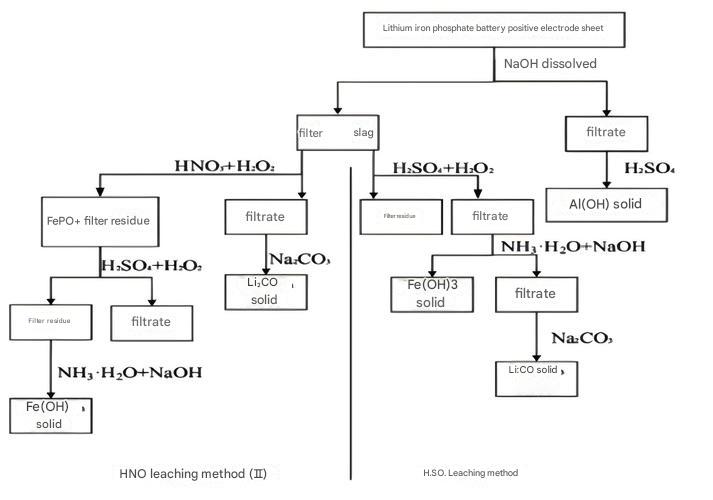

2.3 Циркулярная экономика: Система регенеративных технологий

Вышедшие из эксплуатации силовые батареи (с остаточной емкостью 70-80 %) подвергаются электрохимической очистке и регенерации, что позволяет использовать их вторично в системах хранения энергии (с точностью до 95%) или в качестве источников питания для низкоскоростных электромобилей, что позволяет снизить стоимость вторичной утилизации на 40 %. В процессе переработки материалов гидрометаллургическая технология использует систему кислотного выщелачивания серная кислота-перекись водорода (H₂SO₄-H₂O₂) в сочетании с экстракцией растворителем ди(2-этилгексил) фосфат (D2EHPA), что позволяет достичь степени извлечения металлов более 90% для лития, кобальта и никеля, а чистота продукта соответствует стандартам качества батарей (чистота карбоната лития >99,5%). Постановление ЕС о батареях и отходах батарей (2023 г.) предписывает к 2031 г. обеспечить степень извлечения лития не менее 80 %, что будет способствовать стандартизации глобальных технологий переработки.

Рис. 4 Блок-схема мокрого металлургического процесса переработки аккумуляторов

3 Полупроводники автомобильного класса: Основной носитель интеллектуального управления

3.1 Эволюция энергоэффективности силовых устройств

Карбидокремниевые (SiC) MOSFET постепенно вытесняют кремниевые IGBT. Их широкая полоса пропускания позволяет работать при высоких температурах свыше 200°C, снижает потери при высокочастотном переключении на 50% и значительно повышает эффективность систем электропривода (диапазон увеличивается на 3-5%). Эта технология была применена в инверторах главного привода и бортовых зарядных устройствах (БЗУ). Несмотря на прорыв в технологии упаковки модулей, эпитаксиальные подложки SiC по-прежнему сильно зависят от международной цепочки поставок, что создает риски для производственных мощностей.

3.2 Достижения в технологии сенсорных чипов

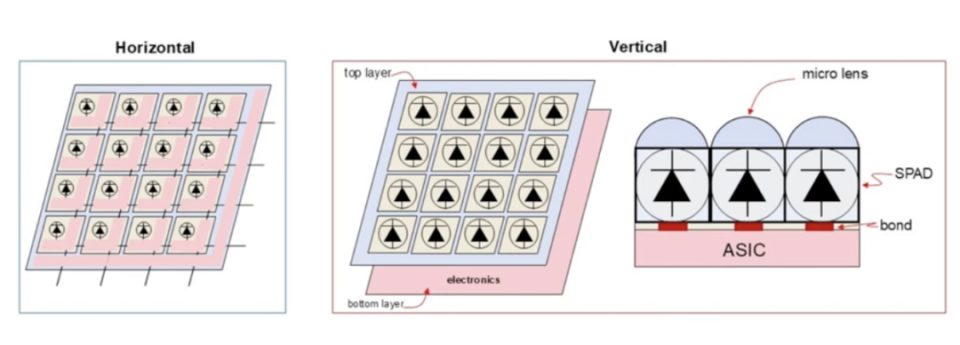

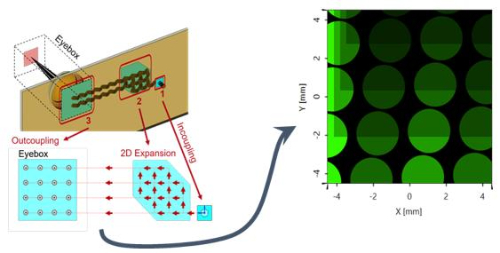

Ядро LiDAR использует технологию прямого времени пролета (dToF) и включает два решения: импульсный диапазон и массивы однофотонных лавинных диодов (SPAD). Интегрированный набор приемников (APD+TIA+ToF-чип) позволяет достичь точности определения дальности ±10 мм и восстановления после перегрузки на уровне 10 нс. Многозональные датчики (например, 64-пиксельный массив) поддерживают дальность 285 см и устойчивы к световым помехам, что позволяет создавать системы распознавания жестов и мониторинга пассажиров в салоне автомобиля.

Рис. 5 SPAD и массивы SPAD: От однофотонного детектирования к платформам формирования изображений системного уровня

3.3 Архитектура микросхем вычислительного управления

В интеллектуальных кабинах и контроллерах домена автономного вождения доминируют высокопроизводительные чипы (например, решения Qualcomm/NVIDIA). Микроконтроллеры автомобильного класса (MCU) должны пройти сертификацию функциональной безопасности по стандарту ISO 26262 ASIL-D, при этом пороги разработки сосредоточены на контроле частоты отказов (<10 FIT) и обеспечении задержек реакции в реальном времени (< 50 мкс).

4 Технология лазерной дальнометрии: Прецизионная реализация восприятия окружающей среды

4.1 Сравнение технических подходов

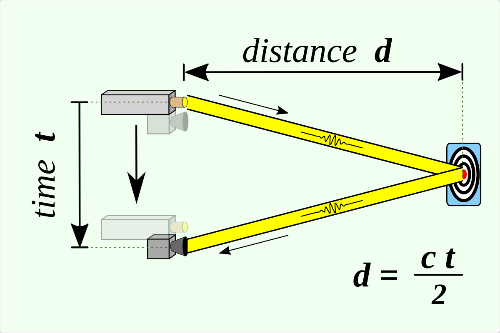

dToF (прямое время полета): Вычисляет расстояние (d=c-Δt/2) путем измерения задержки лазерных импульсов в обе стороны (Δt), с точностью до миллиметра, дальностью до километра и сильными возможностями защиты от помех.

iToF (косвенное время полета): Зависит от разности фаз между передаваемыми и принимаемыми волновыми формами, имеет относительно низкую стоимость, но чувствителен к помехам от окружающего света (погрешность > 40 % при сильном освещении).

Рис. 6 Схема лазерной импульсной дальнометрии

4.2 Архитектура основного устройства dToF

В передатчике системы прямого пролета во времени (dToF) используется лазер с вертикальным резонатором (VCSEL) с длиной волны 940 нм, который соответствует стандарту безопасности глаз IEC 60825-1 при потребляемой мощности менее 2 Вт. Приемник состоит из лавинного фотодиода (APD), трансимпедансного усилителя (TIA) и время-цифрового преобразователя (TDC), работающих в тандеме: APD достигает скорости фотокондуктивного отклика >50 А/Вт на длине волны 905 нм, TIA обеспечивает полосу пропускания 290 МГц и время восстановления сигнала <10 нс, а TDC достигает временного разрешения 20 пс для точного определения диапазона. В оптической системе используются дифракционные оптические элементы (DOE) для многозонального управления лучом, с типичными приложениями, такими как 64-зонная архитектура сканирования, обеспечивающая основу для обнаружения с пространственным разрешением.

Рис. 7 Система VCSEL

4.3 Границы производительности сценариев применения

В сценариях высокоточного обнаружения на малых расстояниях (например, в системах автоматической парковки) технология dToF позволяет достичь точности позиционирования ±1 см в диапазоне <10 метров, но требует алгоритмического подавления многолучевых помех, вызванных отражениями от земли. Для динамического обнаружения на больших расстояниях (например, в высокоскоростных системах ADAS) надежное определение дальности более 200 метров зависит от сочетания импульсных лазерных излучателей высокой пиковой мощности и многомегапиксельных массивов однофотонных лавинных диодов (SPAD) для преодоления атмосферного затухания и ухудшения соотношения сигнал/шум, вызванного движущимися целями.

5 Рамки промышленной синергии: Интеграция нескольких материалов стимулирует системные инновации

Технологическая эволюция новых энергетических транспортных средств зависит от глубокой интеграции аккумуляторных систем накопления энергии, полупроводниковых блоков управления и лазерных сенсорных устройств в различных физических областях. На уровне энергетического потока силовые модули из карбида кремния (SiC) снижают потери на переключение на 50%, позволяя высоковольтным платформам 800 В поддерживать быструю зарядку твердотельных аккумуляторов со скоростью 4C, снижая нагрузку на системы терморегулирования; координация информационного потока включает обработку данных облака точек лидара (dToF) в режиме реального времени контроллером домена (с вычислительной мощностью более 100 TOPS), динамически регулируя выходную мощность аккумулятора (с задержкой реакции менее 100 мс) для достижения оптимального распределения эффективности крутящего момента; Координация потока безопасности достигается путем объединения данных мультидатчиков блока батарей (температура/напряжение/деформация) с данными лазерного обнаружения препятствий, что приводит к отключению SiC-устройств в течение 2 микросекунд для предотвращения распространения теплового удара.

5.1 Пример совместной работы на уровне основных компонентов

Цепочка защиты от сверхбыстрой зарядки демонстрирует типичное взаимодействие: станция сверхбыстрой зарядки мощностью 480 кВт выдает высокое напряжение 800 В на бортовое зарядное устройство (БЗУ) SiC, заставляя твердотельную батарею заряжаться со скоростью 4C. Когда градиент температуры батареи превышает 5 °C, микросхема терморегулирования генерирует ШИМ-сигнал для активации охлаждающего насоса, а лазер с вертикальным резонатором (VCSEL) одновременно контролирует температуру с точностью ±0,1 °C, формируя трехуровневую систему защиты "лазерный мониторинг - динамическое ограничение тока в системе SiC - отключение". Сценарий адаптивного круиз-контроля подчеркивает оптимизацию энергоэффективности: Лидар определяет расстояние до впереди идущего автомобиля с точностью ±10 см на расстоянии до 200 метров, контроллер домена (вычислительная мощность 128 TOPS) рассчитывает необходимый крутящий момент, чип питания регулирует частоту переключения (от 16 кГц до 50 кГц), а аккумуляторная система выдает 30-150 кВт энергии по мере необходимости (при колебаниях SOC <1% на километр). Эта совместная цепочка позволила увеличить запас хода на 12 % в условиях WLTC.

5.2 Проблемы и прорывы в области взаимодействия материальных интерфейсов

Электромагнитные помехи (EMI) между батареями и полупроводниками влияют на точность работы систем управления батареями. Использование нанокристаллических экранирующих пленок позволяет добиться ослабления помех более чем на 30 дБ. Проблема теплового шума лазерных ToF-чипов решается путем охлаждения германиево-кремниевой (SiGe) подложки на 50°C для улучшения соотношения сигнал/шум. Оптические сдвиги, вызванные вибрациями батареи, устраняются с помощью алгоритмов активного выравнивания (с точностью компенсации ±0,05°). Согласно модели Boston Consulting Group, такие синергетические технологии могут снизить стоимость всего автомобиля на 18 % к 2030 году, при этом стоимость будет получена за счет 40 %-ного увеличения стоимости повторного использования батарей, 15 %-ного повышения энергоэффективности полупроводников для увеличения дальности действия и снижения стоимости лидара до 500 долларов за единицу за счет системных преимуществ.

6 Заключение

Разработка новых энергетических транспортных средств перешла от отдельных технологических инноваций к этапу систематической синергии между батареями, полупроводниками и лазерными материалами. Эти три элемента образуют замкнутую технологическую экосистему благодаря глубокому взаимодействию в потоках энергии, информации и безопасности.

В энергетическом аспекте силовые модули из карбида кремния снижают потери на переключение на 50%, позволяя платформе 800 В достичь скорости быстрой зарядки 4C, одновременно снижая нагрузку на терморегулятор батареи; в информационном аспекте данные облака точек лидара обрабатываются контроллером домена в режиме реального времени (с задержкой <100 мс), динамически оптимизируя выходную мощность батареи и распределение крутящего момента; в аспекте безопасности механизм слияния нескольких датчиков запускает полупроводниковые устройства для отключения в течение 2 микросекунд, чтобы предотвратить распространение теплового удара.

Такая синергия дает значительные преимущества: повышение эффективности полупроводников увеличивает запас хода на 12 % (в условиях WLTC), стоимость лидара снижается до 500 долларов за единицу, стоимость повторного использования батареи увеличивается на 40 %, а система обеспечивает снижение стоимости автомобиля на 18 % к 2030 году. Будущие прорывы будут сосредоточены на интерфейсно-синергетической передаче между полностью твердотельными батареями и полупроводниками с широкой полосой пропускания (GaN-on-SiC), интегрированном зондировании и вычислениях на фотонных чипах, а также разработке управляемых ИИ суперлинз (дифракционная эффективность более 90 %) и материалов для электромагнитного экранирования (ослабление более 50 дБ). Только преодолев дисциплинарные барьеры между материаловедением, оптоэлектроникой и электрохимией, интеллектуальный автомобиль следующего поколения сможет совершить революцию в технологической парадигме, характеризующуюся "внутренней безопасностью, сверхвысокой эффективностью и устойчивой переработкой".

Stanford Advanced Materials с гордостью поддерживает лидеров отрасли, предлагая обширный портфель этих материалов, предназначенных для аккумуляторов, полупроводников и лазерных технологий. Мы приглашаем исследователей и производителей сотрудничать с нами и использовать наш опыт для создания интеллектуальных, эффективных и устойчивых транспортных средств, работающих на новой энергии.

Бары

Бары

Бисер и шары

Бисер и шары

Болты и гайки

Болты и гайки

Кристаллы

Кристаллы

Диски

Диски

Волокна и ткани

Волокна и ткани

Фильмы

Фильмы

Хлопья

Хлопья

Пены

Пены

Фольга

Фольга

Гранулы

Гранулы

Медовые соты

Медовые соты

Чернила

Чернила

Ламинат

Ламинат

Шишки

Шишки

Сетки

Сетки

Металлизированная пленка

Металлизированная пленка

Тарелка

Тарелка

Порошки

Порошки

Род

Род

Простыни

Простыни

Одиночные кристаллы

Одиночные кристаллы

Мишень для напыления

Мишень для напыления

Трубки

Трубки

Стиральная машина

Стиральная машина

Провода

Провода

Конвертеры и калькуляторы

Конвертеры и калькуляторы

Пишите для нас

Пишите для нас

Chin Trento

Chin Trento